“Film ‘serius’ sering ditinggalkan penonton…”, begitu kalimat yang menggaung di kepala saya waktu berniat menonton “Lewat Djam Malam” (LDM). Begitu tiba tempat pembelian karcis, mata saya tertuju pada layar komputer si kasir. Ada duapuluhan kursi Studio 5 XXI Mal Panakkukang sudah terisi. Lumayanlah, pikir saya, tidak sampai menonton bertiga saja.

Kata ‘serius’ di dalam kalimat tadi bisa saja berarti ‘film drama’, ‘fakir adegan kelahi’, ‘minim adegan tembak-tembakan’, ‘kurang adegan percintaan’, ‘mesti mengerutkan kening’, atau ‘tanpa banyolan’.

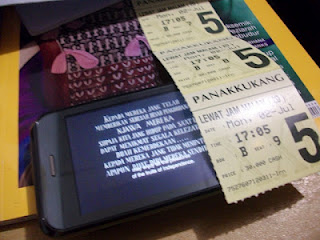

Tapi saya yang lama menanggalkan status pelanggan XXI. Setelah empat tahun, LDM-lah yang menyeret saya menjejakkan kaki ke lantai berkarpet jaringan bioskop ini. Itu juga saya baru sadar ketika mau membayar karcis masuk seharga tiga puluh ribu rupiah. Masih terang-benderang di ingatan, terakhir saya menonton film masih membayar lima belas ribu rupiah. Saya lupa judul film terakhir yang saya tonton di bioskop. Bahkan perubahan tipologi “Bioskop 21” menjadi “XXI” pun belakangan saya tahu. Saya segan datang ke bioskop XXI sejak mengenal Amélie (2001) yang diikuti gelombang film-film Eropa, Turki, atau Iran yang sudut pandangnya lebih ‘galak’ dan terasa realistik. Film yang banyak dipertontonkan XXI kebanyakan film buatan Hollywood—gambarnya tak liar dan sudut pandang yang sangat biasa.

Kami memutuskan tetap masuk kendati terlambat sepuluh menit dari jadwal pemutaran. Menunggu 120 menit lagi cukup menguras daya tahan kesabaran. Kami duduk di deretan kedua paling belakang. Seperti biasa deretan kursi itu adalah kursi idaman kawula penonton—baik buat berasyik-masyuk dengan pasangan maupun agar jarak pandang lebih leluasa ke layar.

Duduk di kursi B9, saya mendengar banyak tawa sebab tingkah pola para pelakonnya. Lima menit setelah menyandarkan punggung, rupanya masih ada dua orang yang lebih belakangan dari kami. Tapi tak lama berselang, dua laki dan perempuan, mungkin duduk di kursi deretan baris sebelah, menuju pintu ‘Exit’. Setelahnya, saya lebih fokus ke layar.

“Lewat Djam Malam” pertama kali saya tonton di layar TVRI. Film hitam putih di televisi hitam putih. Tempo itu saya duduk di kelas VI SD. Kurun waktu itu pula, stasiun televisi milik pemerintah ini selalu memutar film Indonesia di acara Film Akhir Pekan (yang kerap didahului dengan Laporan Khusus). Tapi seingatan saya, LDM diputar menjelang perayaan kemerdekaan memutar film bernuansa perjuangan revolusi. Maka menahan kantuklah saya untuk menonton LDM. Berkali-kali saya harus lari ke kamar mandi untuk membasuh wajah saya dengan air demi mengusir kantuk. Lumayan manjur. Tapi benak kanak-kanak saya kala itu sejujurnya hanya memburu adegan tembak-tembakan.

Bertahun-tahun kemudian ingatan saya tergerus. Tak ada satu pun adegan yang saya ingat dari LDM. Mungkin saya tertidur di awal-awal film ini. Tapi yang paling menyangkut di kepala saya adalah wajah muda Netty Herawati, pemeran Norma. Netty pada akhir dasawarsa 1980-an bukanlah bintang asing. Wajah ayu Netty kerap muncul di film-film Rhoma Irama sepertiPenasaran (1976) dan Raja Dangdut (1978) dan beberapa film lain. Biasanya Netty berperan jadi ibu lengkap dengan kebaya.

Kini LDM mendatangi saya bertahun-tahun kemudian, tepatnya dua hari setelah saya merampungkan tulisan ini di pekan pertama Juli 2012. Kini yang tinggal di pikiran saya tidak hanya wajah segar Netty Herawati. Beberapa hal penting seperti bahasa yang dipakai dalam dialog para aktor. Sungguhlah elok mendengar cakap-cakap para pelakon di dalam gambar bergerak macam itu. Amatlah senang saya mendengar tuturan awal film-film kita, rupanya, bernuansa Melayu kental. Apalagi kala para penikmat pesta di rumah Norma berbalas pantun memakai lagu “Rasa Sayange”.

Betapa berharga pula LDM terkhusus bagi warga Bandung. Beberapa bagian adegan LDM berlatar kota ini. Suasana klasik Bandung akan membantu memori para warganya atau orang yang pernah mendatangi kota itu, yang kini berusia enam puluhan tahun, mengenang tempo-tempo itu.

Setelah Iskandar tertembak dan digotong naik ke rumah Norma oleh empat CPM, menampaklah tulisan “Kepada mereka jang telah memberikan sebesar-besar pengorbanan njawa mereka supaja kita jang hidup pada saat ini dapat menikmat segala kelezatan buah kemerdekaan… kepada mereka jang tidak menuntut apapun buat diri mereka sendiri”.

Lampu bioskop menyala. Rupanya usai sudah film ini. Yang tertinggal hanya lima orang. Saya bertiga, dan dua laki-perempuan di ujung barisan kursi kami. Kami tertawa. Rupanya kami tidak sadar penonton lain sudah meninggalkan film di masa kelampauan ini.

Beraneka tanggapan yang tersiar dalam tulisan-tulisan tentang film ini di banyak media pekabaran. Ada yang bicara teknis film atau kejanggalan adegan. Soal itu pastilah ada karena selalu ada cacat. Tapi sekali-sekala, kita butuhlah ‘mesin waktu’ semacam ini untuk menengok kota lama dan kata-kata lawas. Untuk ini, biarlah saya menjadi penonton sekaum dengan Iskandar, yang oleh Gafar disebut “siapa yang tidak bisa melawan kelampauan dia akan hancur.”

Mari kita berkawan dengan kelampauan.

ANWAR JIMPE RACHMAN

Dimuat atas seijin redaksi Tanah Indie

Sumber: Tanahindie.net

Pengalaman manis :)

ReplyDelete